「ケンペイ率」「ヨウセキ率」聞いたことはあるけど、それは何なのか、意味不明、そんなことはないですか?

意味以前の問題として、「ケンペイ率」に至っては、漢字が分からない、普通はそんなレベルでしょう

無理もありません

建蔽率も、容積率も、建築基準法の中に出てくる専門用語です

しかし、FP試験の不動産分野では、その内容が出題されます

それも度々です

それは、家を建てようとしている人にとっては必須の知識だからだと思います

この機会に、その概要だけでも理解しておくと良いと思います

それはなぜ必要なのか

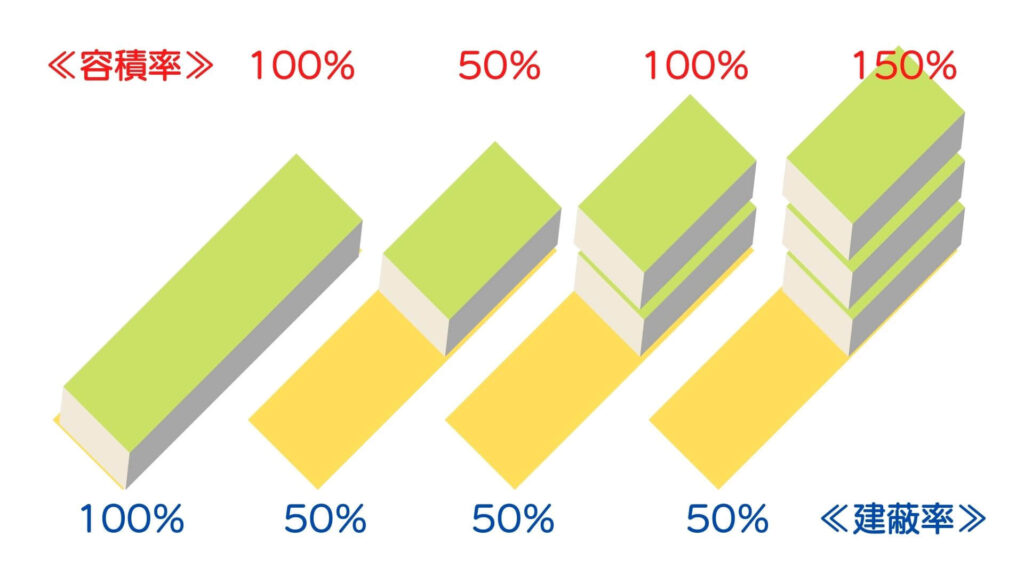

建蔽率とは、土地面積に対する建築物が占める割合のことです

この制限は、敷地内に一定割合以上の空き地を確保することにより、日照や通風など環境を衛生に保つと同時に、防火や避難などの安全性を備えることを目的としています

容積率とは、敷地面積に対する建築物の延床面積の割合のことです

この制限は、敷地内の建物の大きさを制限することにより、環境衛生や安全性を備えることに加えて、人口の過密化を防ぐなどの都市計画も目的としています

このように、法律上の制限があるということは、それを遵守した上で家づくりを考える必要があるということになります

その計算方法は?

建蔽率 = 建築面積 / 敷地面積

建蔽率には、以下のように緩和される条件というものがあります(容積率にはありません)

| 条件 | 緩和率 |

| 特定行政庁が指定する角地 | 10%緩和 |

| 防火地域内にある耐火建築物 準防火地域内にある耐火建築物または準耐火建築物 (それらと同等以上の延焼防止性能の高い建築物を含む) | 10%緩和 |

| 上記の両方に該当する場合 | 20%緩和 |

| 建蔽率が80%の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物および 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の高い建築物 | 建蔽率の制限なし |

容積率 = 建築延べ面積 / 敷地面積

容積率には、前面道路幅員による制限というものがあります

前面道路の幅員が12m以上の場合は、指定容積率が適用されますが、12m未満の場合は、前面道路の幅員の数値に以下の乗数を乗じたものと、指定容積率とを比較して、厳しい方(容積率が低くなる方)が適用されます

| 地域 | 乗数 |

| 住居系の地域 | 4/10 |

| 商業系などの地域 | 6/10 |

FP試験では、どんな問題が出題されるのか

≪設問例≫

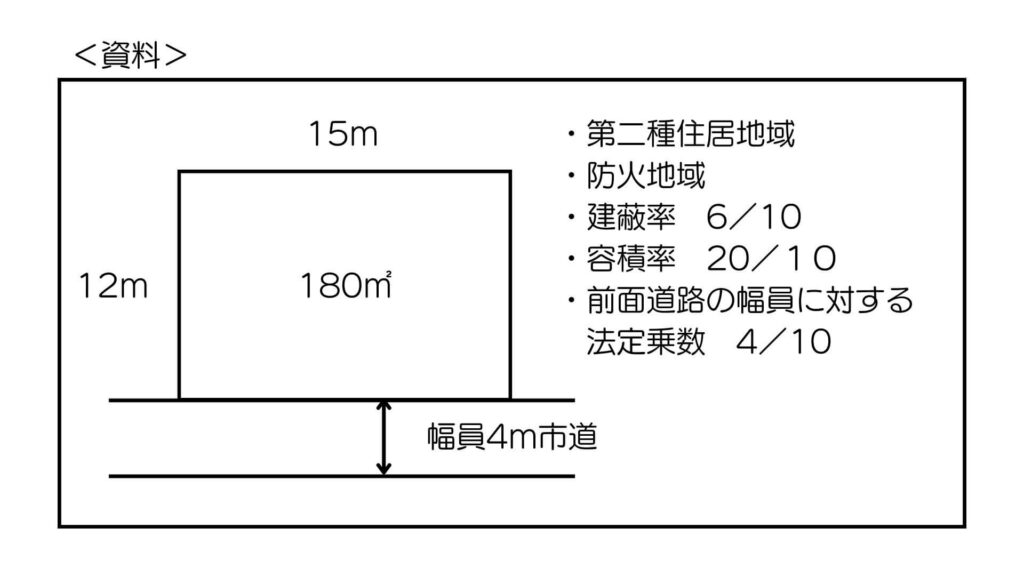

建築基準法に従い、下記<資料>の土地に耐火建築物を建てる場合、建築面積の最高限度と延べ面積(床面積の合計)の最高限度はどれだけか

≪解答≫

✔ 建築面積の最高限度

防火地域の耐火建築物なので、建蔽率は10%緩和され、60%+10%=70%

∴ 180㎡ ✕ 70% = 126㎡

✔ 延べ面積の最高限度

前面道路の幅員が12m未満なので、

容積率は、指定容積率200% > 幅員容積率4m ✕ 40% = 160%

⇒比較して小さい方の160%を採用

∴ 180㎡ ✕ 160% = 288㎡

建蔽率や容積率の異なる地域にわたって敷地がある場合、敷地が角地にあり前面道路の幅員が異なる場合、前面道路が2項道路でありセットバック部分を考慮する場合など、計算するにあたって複雑な条件を含めなければならないケースもありますが、まずは一般的な問題に解答できるようにしましょう

建蔽率と容積率を気にしながら土地選びを

家を建てるということは、ほとんどの人が一生に一度のことです

せっかく建てるのですから、自分たちの好きなように建てたいと思うでしょう

そして普通の人は、限られた大きさの土地を有効活用して家を建てようと考えるものです

しかし、そこに立ちはだかるのが建蔽率と容積率です

この2つの制限により、思ったよりも狭い家になってしまうこともあります

土地の価格、周辺の環境と並んで、建蔽率と容積率は、ぜひ気にしながら土地選びを行ってください

特に選択肢が複数あるのなら、なおさらです

どういう家を建てたいのか、自分たちのライフスタイルを踏まえながらイメージを決め、それに合った土地を探す上では、こうした制限の存在を理解しておくことが、理想の家づくりの一歩となるのではないでしょうか

コメント