家を建てようと考えるとき、いくつかクリアしなければならない制限があります

建ぺい率や容積率といった広さに関する制限がメジャーですが、それに加えて意識しなければならないのが高さに関する制限です

人気の低層住居専用地域で、住宅建築を考えるときに、よく引っかかるのが北側斜線制限というものです

今回は、その制限をクリアするための工夫であったり、妥協しなければいけない点について解説していきたいと思います

どんな高さ制限があるのか

住居系地域における高さ制限の種類を以下のようにまとめておきます

| 絶対高さ | 道路斜線 | 隣地斜線 | 北側斜線 | 日影規制 | |

| 第1種低層 住居専用地域 | 10m or 12m | 〇 | ー | 〇 | 条例で指定 された場合 |

| 第2種低層 住居専用地域 | 10m or 12m | 〇 | ー | 〇 | ↑ |

| 田園住居地域 | 10m or 12m | 〇 | ー | 〇 | ↑ |

| 第1種中高層 住居専用地域 | ー | 〇 | 〇 | 〇 日影規制 なしの場合 | ↑ |

| 第2種中高層 住居専用地域 | ー | 〇 | 〇 | 〇 日影規制 なしの場合 | ↑ |

| 第1種住居地域 | ー | 〇 | 〇 | ー | ↑ |

| 第2種住居地域 | ー | 〇 | 〇 | ー | ↑ |

| 準住居地域 | ー | 〇 | 〇 | ー | ↑ |

人気の低層住居専用地域で制限されるのが、絶対高さ、道路斜線、北側斜線の3つです

このうち、絶対高さは2階建ての一般住宅であれば、ほとんどクリアできる制限であるため、気にする必要はありません

道路斜線については、こちらも2階建ての一般住宅で、道路ギリギリに建てない限り、気にする必要があるのは一部の人でしょう

一方、低層住居専用地域を前提にすると、高い地価の土地を購入しており、予算の関係上、狭い土地にならざるを得ないことが多いと思います

その狭い土地に、できる限り広い家を建てようとすると、隣の家との距離が問題になってきます

民法上は隣の敷地との境界から、50cm離して家を建てることとなっています

しかし、隣の家との境が北側にかかっている場合は、北側斜線制限により50cm以上離さないといけないケースが出てきます

北側斜線制限とは?

北側斜線制限とは、北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために、建物の高さを制限したルールのことです

境界線いっぱいまで建物を建てられると、日当たりだけでなく、風通しや精神的な圧迫感にもつながります

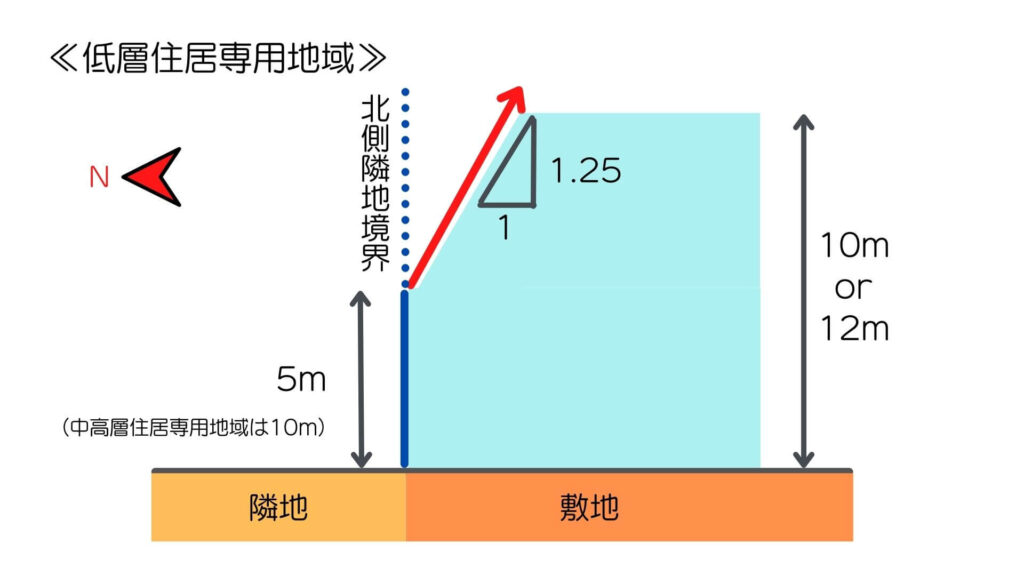

そこで、北側隣地境界線上に一定の高さ(低層住居専用地域は5m)をとり、そこから一定の勾配(1:1.25)で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てる必要があります

このように、北側隣地に対しては、水色部分内に家を建てる必要があります

斜線部分は北側に寄るほど低いため、家の高さを考慮すると、北側境界線から離す必要があります

また、民法上の隣の敷地との境界から50cm離すという条件もクリアしなければなりません

≪追記≫

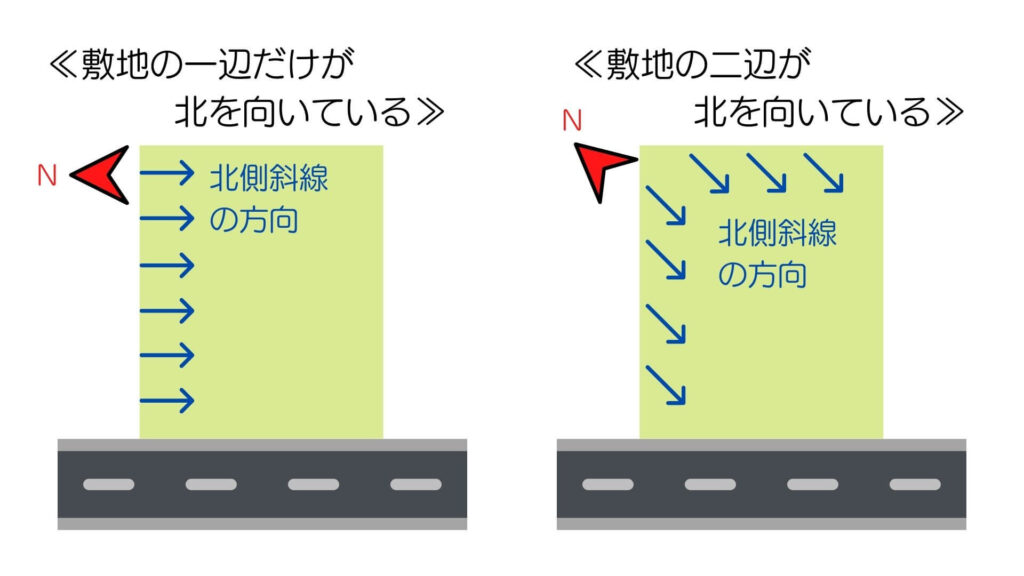

北側とは真北を表し、その真北の方向と敷地の関係によって、制限のかかり方が違ってきます

(①敷地の一辺だけが北を向いている場合、②敷地の二辺が北を向いている場合)

北側斜線制限をクリアするための工夫

北側斜線制限は、屋根の位置をやや下げることにより制限をクリアすることができます

外観は思ったほど気になりません(個人的な感想)

また、屋根を下げた分、室内の天井の高さに影響することになり、天井部分に段差がつくことになります

しかし、その段差がつく場所を工夫することにより、こちらもそれほど気にならない(個人的な感想)程度にすることができます

例えば、ウォークインクローゼット、階段や廊下、部屋であったとしても書斎などにすることなどがそれにあたります

このほかにも手法はいくつかあると思うので、ハウスメーカーに相談するとよいと思います

注文住宅のメリットは最大限に活かすべきであると思います

コメント